Powerd by

sogaku.com

Peter宮崎 道のやけくそ聖歌作家:聖歌[Hymn]

作詞: 宮崎 光(2002)

作曲: 宮崎尚志(2003)・補作完成: 宮崎 道(2003.May.4)

聖歌第472番「ここに祈りの家がある」(補作)

初演:

2003年5月6〜7日「ヨシュア宮崎尚志・前夜式/葬送式」

(於・東京教区 聖三一教会) 聖三一教会聖歌隊、加藤啓子(organ)

日本CM音楽史の巨匠・宮崎尚志、未完の聖歌

私の父・宮崎尚志(Joshua Naoshi MIyazaki)は「コカコーラの唄(スカっとさわやか)」の作曲者として、あの米国から来た全く新しい“発泡する黒い砂糖水”を日本全国津々浦々にまで定着させた、日本のCMソングの歴史的巨匠であり、伊勢では「赤福餅の歌」で、広島ではもはや市民歌と言われて久しい「それゆけカープ(広島カープ公式応援歌)」の作曲者としても知られていますが、聖歌集では第206,283,295,472,554番の作者として名を連ねています。ことに聖公会に於いては、改訂試用版に掲載された「昔、主イエスはガリラヤの」(聖歌集では283番)が最近では聖婚式では頻繁に歌われ、ウェディング聖歌の定番になりつつあります。

この聖歌第472番は、父が死の3ヶ月前に書き残した生涯最期の曲でありながら、絶筆の未完成作でもありました。これを父の葬送式で演奏するために私が完成させて、「改訂古今聖歌集・試用版(別冊III)」への掲載を経て、今回の聖歌集に載ることとなりました。

アルバム『NAOSHISM』に収録した時点(2003年6月)では「互いに手を取り祈るとき〈遺作〉」というタイトルでした。それが「ここに祈りの家がある」になった。歌詞が変わったんじゃないんです、冒頭に歌われる一節を題名にするのが聖歌のならわしですから。個人的には「互いに手を取り・・・」の方がいいんですがね。「ここに祈りの家がある」だと、「一つ、人よりハゲがある」を連想させるし。語呂も同じだし、なんか似てるし…関係ないか。

長男(=私の兄)である宮崎 光司祭は、アルバムのライナーノーツに「コマーシャルソングに始まった宮崎尚志の作曲家人生は、最期に神様のコマーシャルソングである聖歌を書いて第一幕を閉じた」と書き記しています。面白いでしょ?

補作のプロセス

※以下の文面はホームページ「Naoshism〜作曲家・宮崎尚志の世界」(http://sogaku.com/naoshism/)に掲載されている文章を元に、加筆したものです。

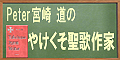

この歌は父が肺癌治療のために横浜の大学病院に入院して間もないころ・・・2003年2月頃にベッドの上で書いたものです。メモ用に使っていた五線紙ノートの1枚目には2種類の旋律(メロディーだけ)が記されていましたが、片方は途中までしか書いておらず、明らかに自分でボツにしたというのが判りました。2枚目の五線紙には、その旋律の最初の4小節だけに対し、四声体のハーモニーが記されていました。

オリジナルの直筆譜(メモ1枚目)。上に書かれた「移調D」はニ長調に

短三度下げるという意味。ヘ長調では音域が高すぎるためだと思われる。

オリジナル直筆譜(2枚目)。当初冒頭の4小節のみ書かれており、あとは空白だった。

2003年5月4日、直筆譜に宮崎 道が残りの部分の和声付け及び補作し書き加えた。

父が「何か小さな鍵盤を持ってきてくれない?」と言い出したのは3月頃でしたが、作詞者である兄(宮崎 光司祭)は、その頃には既にこの書きかけの譜面を見せてもらっていたとのことですから、譜面は純粋に楽器なしの環境下で作られた模様です。その数小節の譜面を見れば、父が特に晩年にこよなく愛したクリスマスの聖歌「ああベツレヘムよ」を思わせるコード・プログレッションが見られます。健在の頃には“何かに似ているのはイヤだから敢えて違うものにする”という作為が働くものですが、それが全くない、誠にピュアな一個人としての作曲者の本心を強く感じました。しかし2枚目の4小節の後は空白になっており、結果として本人が和声のカデンツを書き込むことはありませんでした。父にしては珍しく、コードのメモ書きも一切ありませんでした。

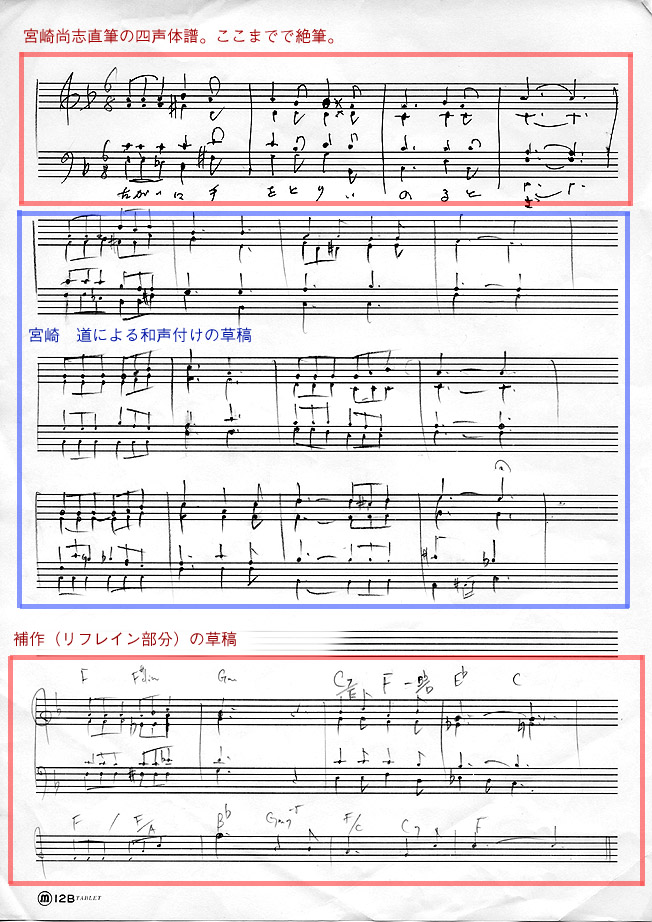

残りの和声付けをして、キチッとした譜面に書き表すだけならナンテェ〜ことはありません。その程度なら第206番「この世に主イエスの道を伝え」(作曲・宮崎尚志)、第477番「おそれにとらわれ彷徨う闇路に」(作曲・鳥井仁呈)、第422番「長崎の空は」(作・John A Miyazaki)で行っています。この歌が未完成だったのは、歌詞にあったリフレイン部分“ここに祈りの家がある/力溢れる家がある”の部分を全く作曲していなかったからです。作詞者である宮崎 光司祭は、これは未完成なんだ、と言いました。折角だから・・・という理由で私が未完の部分を補作し、和声を付けて、直ぐに演奏できる譜面にすることになりました。

ところが補作の作業は簡単には進みませんでした。ナント、和声付けで躓いてしまったのです。

和声が書かれている最初の4小節は「完成している」と考え、その後の旋律をまずハーモナイズしてみたところ、最後の小節に“転調の予兆”と捉えるに適当な旋律線があり、その解決方法がなかなか見つからなかったのです。最後の最後に、旋律は最も高音に至って、文字通りクライマックスを迎えるのですが、それまで本当に雑念が全く無いかのように静かに流れてくるこの曲に於いて、最大にして唯一のフック(ひっかかり)がこの部分にあることは明白でした。動画にしましたので譜面と一緒にお聞きください。(譜面だけご覧になりたい場合はこちらをクリック。赤枠の部分が“謎”だったフック)

父は果たして、この旋律の後に転調したリフレインにどう繋ぎたかったのか? それとも折り返す“リフレイン”はいらないと考えていたのか? だから書いてなかったのか? だとしたら、もしやこれで一応は完成しているんじゃないのか? ごく普通に考えると、最後の小節の和声はBb。Bbはこの調ではドミナント。これではリフレインに相当する部分がないとトニックに戻らないので、終らないじゃないか?! というより下記のようにすると、全然フックがなく、小ザッパリした音楽になってしまい、盛り上がらない。旋律が自ずと強く求めている高揚感、感動が的確に得られない。予定調和の悪い例、みたいな。これも動画にしましたので譜面と一緒にお聞きください。(譜面だけご覧になりたい場合はこちらをクリック)

やはり上記の譜例のように普通に考えてはダメだ。Bbではなく、短三度下のGを使おう。するとこのカデンツは前の和音“Ab”から半音、ガクっと真下に落ちる劇的な展開になり、結果として壮絶な印象を与える大きなフックとなった・・・しかし、和声が次に求めてくるラインは主調のEbではなく(ここでのGからEbという、長三度下方への突然転調は和声学的には可能だが、旋律がそれを求めていない為、逆効果)、やはり短三度下のC、もしくはCm。一体どうやって歌の最初と最後が繋がるっていうんだ? これでは繰り返す度に転調して、最後は全員で悲鳴を・・・?! 動画にしましたので譜面と一緒にお聞きください。(譜面だけご覧になりたい場合はこちらをクリック)

・・・などと2日間考えあぐねました。結果、父の音楽的な癖(カデンツのパターン)を数限りなく頭の中で引っ張り出し、ジグソーパズルの如く、それらを当てはめる作業を延々繰り返し、結果としては上記の2つのカデンツ・アイディアを1小節内に詰め込むことによって解決(これにより、感動を呼び起こす“宮崎尚志節”が出現することとなった)、そのまま最初に戻って歌(コーラス)をリピートし、冒頭と末尾だけにリフレインを用いるというフォーマット(構成)が最適だと考えました。

ちなみにこのフォーマットは聖歌では珍しいものではありません。「ハレルヤ頌」の付いた聖歌が主にその形をとっており、イースター聖歌に多く見られます。父も第295番「愛する者の死を悼み」で同様のフォーマットを用いています。

リフレインの補作は、和声付けを行った後の作業でした。フォーマットが完全に決まらないままですと、リフレインの作りようがなかったからです。明確な方向性が決定すれば、あとは話が早い。最初と最後だけ歌う構造を持つリフレインを、映画で言うところの“オープニング・シーン”と“エンドロール”になぞらえて、主題(メインテーマ)であるコーラスを導き出すよう、敢えて性格の似通った旋律を書きました。しかし主題よりもずっとキャラクターが薄く、線が細いながらも歌い上げる旋律にすることを主眼としています。

これは宮崎尚志のいうところの「風呂屋の煙突」の技法に則っています。映画の手法として、街並みの上に昇ったお月さまの大きさを映像的に表現するためには、同じフレーム(画面)に日本人のコモンセンスに準ずる明確な対比物があるべき。だが家々の屋根は遠近を表現こそすれ、“月の大きさ”を対比するには至らない。そのため、昔の映画人(アニメーターも含む)は、必ず遠方の銭湯の煙突(もしくは東京タワーや五重塔等のランドマーク)をフレームに入れ込んだというものです。ワカラナイ人は昔のアニメ「天才バカボン」の場面転換で犬が鳴くコマを思い出して下さい・・・って、もっとわかんねぇ〜か。

つまり今回は、リフのキャラの薄さ(これが煙突に相当)によって対比が生まれ、主題(これが月)であるコーラス部分の内包する精神的なパワーが増強し、心に迫ってくる、という仕組みです。リフレインが主題に似通った旋律にする必要性は、「ハレルヤ頌」ではないので煙突に相当するコモンセンスが楽曲中に全く存在しないためです。しかし、映像(物理的)に於いて同一場面上では効果を発揮しない“ヴァリエーション”(変奏)が、音楽では実に効果的に適用できます。よって主題を小粒にヴァリエーションしたものを適用した、と考えて下さい。和声的には外声の動きを穏やかにして・・・そうですね、簡単に映像的なイメージとして言いますと、柔らかい春の日差しがあり、風もなく、小鳥の歌声が耳に心地よい緑園の風景、みたいな。カデンツに意外とダイナミックな動きが付いたコーラスに入ると緑園がいきなり寸断されて、風は吹くわ黒雲はモックモク現れ、雲の切れ間から陽の光が差し込むのを観る、みたいな展開になります。しかし最後はまた、緑園のイメージが“エコー”のようにリプライズされ、救いが訪れます・・・わお、こう欠くと近代交響曲のスタイルみたい!カッコいい〜!(一人で盛り上がっております)

果たしてこの結果が、父が生前に構想していたものと同一であるかなどは知る由もありません。いや、まさか書きかけのものが「遺作」として取り上げられ、て、こうして完成されて発表された上、聖歌集に収録されるとは夢にも思わなかったかもしれませんし、決して望まない展開なのかもしれません。ですが私としては、完成させたこの曲は十二分な仕上がりだと思っていますし、同時に宮崎尚志の作品と言っても決して恥ずべきものではない、出色の出来だと思っています。

楽曲分析

父が書いた旋律に対しての和声付けは、比較的素直に書きました(私の書く聖歌には頻繁に半音階進行が登場し、臨時記号が数多く付くので、素人目には譜面が難しいとの声もよく聞きます)。しかしこの聖歌は譜面は綺麗で簡単そうに見えますが、そうでもありません。そこそこ難しいです! 和声的にはシンプルなので、内声に音楽的に豊かな動きと色彩を持たせ、キッチリと組み立ててあります。父が和声付けを行ったコーラスの4小節間も、カデンツの基本は変えず、少しばかり内省に動きを書き加えました。

作曲家としての宮崎尚志は、非常にアクの強い独特のコード感を持っていました。ディミニッシュ・コード(短三&減五度和音)の経過和音的な多用は、ほぼ全作品に見られますし、譜面を追っていくとビックリする変態コード・プログレッションですら耳に心地よく聞かせる事はお手の物です。又、1970年代半ば〜1980年代にかけての時期、どんな用途の音楽であっても(例えばCM音楽でも歌モノのレコードでも)、終止形は必ずサブドミナントからトニックへ移行する“アーメン終止”を貫いております。宮崎尚志のコード感に、ある種の癖(ワン・パターンのようなもの)がある事を発見すれば同じ様な作品が書ける・・・なんて事は絶対ありませんが、アレンジメントの際には非常に役に立ちます。そういった“宮崎尚志風のカデンツ=尚志節”をこの聖歌では要所要所に登場させ、全体の整合性を保たせているのも事実です。それは即ち“キャラクター的濃度(=キャラの濃さ)”のバランスを保つことです。

演奏について

上記したとおり、イメージは(相当テキトーなんですが)リフレインが「緑園」で、コーラスが「地上」だと思って下さい。そうしますと、最初と最後のリフレイン“ここに祈りの〜”は、コーラス部と比べてググっと静かに奏楽し、歌って頂ければ幸いです。

コーラスは(静かで平和なリフレインに対して)、ダイナミックに奏楽し、歌をグイグイとリードして下さい。決してガンバって歌わなくとも、この聖歌は歌っていく間に怒濤の盛り上がりを見せますから、結構きますよ。盛り上がりがピークに達し、最後に静かなリフレインに戻ったとき、きっと誰もが感動し、頬に涙するでしょう。そうです、“Naoshism”の本質は「感動」なのです。礼拝に感動をどんどん持ち込みましょう!

大事にして頂きたいのは、その両者のコントラストです。同じ“色の濃さ”で引っ張ってもリフレインは決してコーラスを圧倒したりしませんが、何故、両者が性格の似通った旋律なのかという疑問が沸いてしまうと思います。つまりリフレインを“カット可能な部分”とし、コーダとして最後に演奏すれば良いとする見解が産まれる危険性へと繋がりかねないということです。これは多くを語るより、実際にはっきりしたコントラストをつけて歌ってみれば一聴瞭然(?!)で誰もが理解できると思います。とにかく、劇的なのです。感動的なのです。古典オラトリオ風のダイナミズムをコンパクトなサイズに凝縮したような聖歌です。

あくまでコンサート・ピースとしてですが、私のリーダーバンド=Elpisがこの聖歌を演奏したライヴ録音があるので、聞いていただければ私の言わんとするところが理解していただけると思いますよ。

「ここに祈りの家がある」- 演奏:Elpis(2010年10月11日・大阪川口基督教会)

奏楽について

聖歌集での譜面は、初演当時のそのままを掲載しています。聖三一教会聖歌隊が歌い、2段鍵盤+ペダルのパイプオルガンで奏楽するという演奏形態が最初から想定されていましたので、今でもペダルを使うことを前提として書かれた譜面になっています。よってリード・オルガンを使用している教会では、所々でバス声部を1オクターヴ上げるか、上部3声のヴォイシング(Sop,Alt,Tenの和音構成)を変えたりしなければ演奏できなかったりします。

この聖歌は後半に進むに従って、バス声部がシッカリと低音域を奏でることで“強い精神力”を支えています。よって、両手を目一杯広げても全部の音を満足に弾けないような(セルゲイ・ラフマニノフやフランツ・リスト並の手なら朝飯前だろうが)コーラス部最後の2小節などは、バス声部を左手、上部3声をヴォイシングを変えて、右手でその和音を弾けるようにする方が好ましいです。

フレキシビリティー/アレンジメント

強い意志力を持った旋律というのは、例えは悪いですがフグ毒みたいなものです、煮ても焼いても食えない・・・・・あれ? こ、このたとえは間違っている!

言い直します。例えて言うと「海老煎餅(えびせん)」のようなものです。受け手の好みで賛否が激しく分れることもありますし、何よりどう味付けを加えても海老煎餅でしかない。中華風味にしようと考えてチリソースを付けて食べたらエビチリになるかといえばそうでもないし、洋風にしようとタルタルソースを付けて食べたらエビフライになるかといえば、やはりそんなことない。勿論、天つゆを添えても海老天ぷら風にはならない。どうやってもやっぱり海老煎餅でしかないのであって、つまりは(ごく普通のアイディアで)何かを添えても、結局は美味しい事に変わりないのです。この聖歌は、そんなイメージがピッタリです。

どこか憂いに満ちていながら、父の強さと母の包容力を合わせ持ったこの旋律のムードは、全てのアレンジメントに左右されず、一方にのみ向かっていきます。例えば明るく温かい南国島国風の楽園ムードにしようと、カリプソとかメレンゲなんかのダンス・リズムに乗せても、何故か“曇った南国の空”になります。反面、ドロドロ演歌みたいに泣きの対旋律をバリバリ使ったアレンジを施しても、決して“号泣”にはなりません。常にそこにあるのは、感動に結びつくある種の“匂い立つクサさ”です。ですから、その匂いを掴み、最大限に生かすアレンジをすると、旋律は水を得た魚のように優雅に泳ぎ、大勢の人の心の扉を開いてくれることでしょう。

「Naoshism〜作曲家・宮崎尚志の世界」

「Naoshism〜作曲家・宮崎尚志の世界」